EL VIAJERO DESPIERTO

Los sentidos nos acercan al exterior. Son cinco al menos, la mayor parte del tiempo dormitan atentos a una señal y la otra trabajan en automático sin esperar que les presten atención. El viaje es una buena oportunidad para practicar con ellos. Sus experiencias nos ayudarán a apreciar y entender mejor lo que nos rodea, que de tan habitual apenas comprendemos o valoramos. ¿Quién no encuentra en la cara de su hija un lunar que antes no había visto? Al cambiar de aires, se cambia de olores, sabores, sonidos e imágenes, incluso el tacto es distinto y esos cambios despiertan los sentidos, a veces intempestivamente.

Pero, ¿qué es viajar? Según La Real Academia viajar es trasladarse de un lugar a otro, sin embargolos que viajan lo dirían de una forma diferente. Ni mejor ni peor que la definición del Diccionario, pero seguro que más cálida y con matices. Hay viajes de placer, son aquellos que se realizan por gusto; no importa la razón: unas vacaciones rápidas o dos años navegando alrededor del mundo son traslados voluntarios. El navegante puede buscar un sueño y el turista un poco de sol, pero ambos viajan porque quieren y pueden. Los otros viajes tienen motivos variados y, aunque algunos no estén exentos de placer, la razón que los guía es otra. Hay viajes de negocios como los de Marco Polo o los de la legión de ejecutivos que surcan los cielos; de estudios como los de Erasmo o el de un postgraduado a Yale; de despedida, los que van a su tierra a enterrar un recuerdo; hay peregrinaciones a lugares sagrados y también el terrible exilio. Alguien me dijo alguna vez que viajar no era únicamente trasladarse, sino buscar y estar en un destino.

No hallarás otra tierra ni otra mar.

La ciudad irá siempre en ti…

…la vida que aquí perdiste

la has destruido en toda la tierra.

Kavafis sabía una parte, aunque cambiemos de lugar permanecemos en nosotros mismos, incluso si hemos llegado allí huyendo de nuestra historia. Pero el viaje cambia no sólo el decorado.

Un buen día de otoño, me lo volvió a recordar otro viajero, tomábamos una copa en un hotel de Tokio.

– Esos cambios nos enseñan lo relativo de nuestros principios. Cada ciudad, cada cultura que conocemos arranca una capa de la cebolla de nuestras costumbres, dejando nuestro yo cada vez más indefenso – me dijo.

Perder la fe en los principios fundamentales no era tan dramático para él, probablemente la única forma de empezar por el buen camino. Al contraponer la propia verdad a la ajena y recibir aquella como respuesta, aprendía que hay muchas formas de ver las cosas y que los hombres justos se parecen en todos los sitios.

Escuché sus historias divertido, daba extremada importancia a los sentidos, porque decía que eran las manos que cosechaban para saciar la boca hambrienta del espíritu. Las transcribo, como si de un largo monólogo se tratara, sin incluir diálogos, circunloquios ni interrupciones para ofrecerse tabaco o pedir té para él y zumo de naranja para mí. Se han ordenado los recuerdos siguiendo un guión – ahora lo sé – previamente trazado por su mente, pero que no tuvo un desarrollo lineal en ningún momento. Pasaba de una anécdota a otra, cambiando de ciudad y de recuerdo, guiado aparentemente por el azar. No sé por qué sólo hablaba de esas cinco ciudades. Evidentemente las conocía bien y para él tenían alguna relación.

Al final de cada «sentido» introduzco alguna observación propia que resume los comentarios que vertimos durante aquella tarde lluviosa, sentados en la cafetería del lobby de un hotel de Tokio.

EL OLOR DE LOS AEROPUERTOS

Cada aeropuerto tiene su olor o su mezcla de olores. Lo mismo ocurre con las personas, cada una huele diferente: a tabaco y a Givenchi, a sudor y a Kouros o a cualquier otra mezcla abigarrada. Pero siempre hay unos pocos olores que destacan e identifican, por ejemplo, a un aeropuerto. Si se cierran los ojos, se puede oler en los rincones de la memoria. Es un ejercicio difícil porque hay que oler hacia adentro, aunque con un poco de práctica se convierte en algo tan sencillo como recordar un rostro.

…el aeropuerto de Kimpo en Seúl. Huele a ajo, sin disfraces ni frituras: a diente de ajo. Los coreanos usan el ajo como ustedes los ibéricos las aceitunas, por eso Corea huele a ajo desde que se pisa el finger hasta que, en un acto de defensa propia, te comes media docena de dientes de ajo. No se trata de un acto de locura, sino de la única forma que conozco para dejar fuera de combate a la pituitaria, y poder comportarme de manera civilizada durante la estancia. Incluso en Corea se considera de poca educación retirar el rostro cuando se saluda a la gente y, de peor, que te de una arcada cuando te sonríen. Corea nunca será tierra de vampiros, al menos eso ganan.

El aeropuerto de Ciudad de México huele a maíz, pero a diferencia de Corea, en México no te desprendes del olor. Lo invade todo: las catedrales, los pedestales de los gobernantes, los zócalos donde se extienden las mantas multicolores con cualquier cosa que la mano pueda hacer con el metal, la madera o las plumas de un pájaro. Supongo que si pudiera comerme un quintal de mazorcas, dejaría de oler; para siempre, me temo. La mayoría de la gente convivimos sin problemas con la dulzura del olor a maíz, pero se dan casos agudos en los que al visitante le resulta tan empalagoso, que adquiere una perpetua cara de asco. Se les distingue fácilmente porque siempre llevan la nariz arrugada y los labios fruncidos.

Al llegar a Madrid distingo el olor de Barajas: fritanga, que es el término con que ustedes designan al aceite de oliva frito. Quizá me contagie de la exageración propia de los españoles pero, si cierro los ojos, en vez de las tiendas Duty Free podría estar rodeado de los bares de Tirso de Molina. Los españoles gustan rebozar y freír casi todo – a ser posible en aceite de oliva – y en algunos bares son tan tradicionales que siguen usando el aceite con el que frieron sus padres, por eso las calles conservan olores de rancio abolengo.

Heathrow is different. En este aeropuerto no huele a comida – menos mal -: este aeropuerto huele a moqueta. Londres, todo el Reino Unido, huele a moqueta. Es como si los británicos poseyeran la función fotosintética y no se alimentaran de cosa sólida. Luego, más tarde, se comprende. En fin, con su moqueta se lo coman.

Acabo de llegar de Narita. Allí, en su aeropuerto, todo es perfecto, limpio, exacto, práctico, esterilizado, pero aunque parezca que el olor es imposible, olfateando con perspicacia, se descubre la soja y el sake. La soja es una planta milagrosa que sirve lo mismo para un dulce, que para hacer aceite o tofu o yuba o tantas cosas de nombres hermosos. A la soja se le añade mostaza, wasabi o se la usa de condimento en sopas y salsas. Si la soja es la sangre del Japón, el sake es su refugio, porque a pesar de su belleza, si no lo conoce, le aseguro que vivir en Japón es duro y a sus gentes les gusta buscar el refugio de una botella caliente de vino de arroz”.

Mi viajero insistía en dejarse guiar por la intuición de los sentidos. El olor podía delatar a un pueblo descuidado, aburrido o exquisito y también enseñarnos que lo que huele mal, lo hace en cualquier lugar. El olfato, junto con el tacto, son los sentidos más universales y en los que hay menos puntos de desencuentro entre distintas culturas.

A VECES EL GUSTO NO ES MÍO

El sentido del gusto cojea y necesita las muletas del olfato y el tacto para completar sus sensaciones. Podemos ver sin oler o tocar: casi no pasa nada. Ahí están las salas de cine, llenas de soñadores. El tacto es la vista de la noche. ¿Y el oído? Tampoco necesita compañía. ¿La música necesita acaso un cóctel, un ballet, una caricia? ¿no se escucha mejor con los ojos cerrados y si fuera posible flotando en el vacío?. Pero el sabor necesita al olor – y también al tacto – para completar la felicidad de un buen cocinado; es la mitad de un sentido, un apéndice húmedo de otro. Se puede oler sin paladear pero empobrece lo contrario. Y el tacto delimita a los dos sentidos y les da textura. La comida es el acto del gusto y en las comidas es donde los contrastes entre lugares diferentes son más violentos.

El viajero que visita un lugar debe disponerse a conocerlo, y las costumbres culinarias son una faceta inexcusable. Siento horror cuando veo a un turista con el coche lleno de latas. Me recuerdan a los que se refugian aliviados en las hamburgueserías de Tokio. Una lástima, Du bist was du isst, creo que ustedes dicen de lo que se come se cría. No es posible entender a la gente de un lugar sin comer su comida; alrededor de la cocina se desarrolla buena parte de la cultura de los pueblos. La comida trae la conversación que trasmite las historias de familia. Aquí, en Japón, la comida es una larga sobremesa. Durante esta ceremonia se intenta excitar a todos los sentidos con las composición armoniosa de la mesa, las formas y colores de los alimentos, el sonido pausado de un instrumento de cuerda o la conversación. Pero hay tres sentidos que participan activamente en la ceremonia, saboreando, oliendo, palpando las pequeñas esculturas que se ofrecen en bandejas de madera lacada y fondo de bambú. Japón tiene una cocina esplendorosa en variedad y en sabores: el tempura de aires canónigos; la soba y el rame, que en forma de sopas son alimento cálido y reconfortante; el shabu-shabu y el buey de Kobe, deliciosos al paladar y dolorosos al bolsillo; el yakitori casi magrebí y el pescado realmente fresco. Después de la soba o del limpio tacto del toro – ventresca de atún -, siento que detrás de las manos ajadas de la mujer que me ha servido o de los hábiles cortes con que el cocinero preparaba el sashimi, está el respeto propio que fundamenta el espíritu de este país.

Si Londres es un crisol donde la India, China y el Islam conviven con los naturales, le hablaría de las delicias de sus pequeños bombais, shangais o dubais, si en cambio nos referimos a lo puramente británico, mejor sería que sólo hablara de cerveza. No conozco ninguna especialidad de las islas – excepto el Cheddar – que no sea superada por cualquier aperitivo preparado al sur de París. Pero las cervezas dejan huella en el paladar del viajero. En cualquier pueblo puede haber una cervecera local. Sus cervezas son espesas como labios y convocan a los cansados al final del día. La sobremesa en Inglaterra se hace en el pub o en el club, que es lo mismo pero “más selecto”. Hay otros sabores que, después de varias semanas allí, se llegan a celebrar: las judías con tomate dulce o los sándwichs de pepino. Las dos especialidades tienen también su escala de valores, en cambio no he podido encontrarle la gracia a la forma en que hierven las verduras, y no apruebo en absoluto el abuso de la mantequilla.

En España empiezan eligiendo un buen vino. Si no se es experto, se puede empezar por un bodeguero del país – porque allí llaman países a todas las comarcas -, luego se irá aprendiendo. La comida española es de apariencia sufrida, pero especialmente delicada. Si está cocinada con afición y paciencia, y sobre todo si se come en su punto, es todo lo buena que uno desea, pero no admite interpretaciones foráneas y el tiempo la marchita enseguida. Así es difícil encontrar un buen restaurante español fuera de sus fronteras. Me sorprenden las horas a las que ingirieren los alimentos y la copiosidad y duración de las comidas. También es admirable que la desmedida sea incorregible, después de las muchas tardes que pasan repitiendo algún plato especialmente indigesto. En España el sonido es parte de esta fiesta, en mi país, que es más tranquilo, acompaña sin avasallar, pero ustedes gritan para decir cualquier cosa y procuran hacerlo a un tiempo. Ésta es una auténtica prueba de fuego que se exige al forastero para llegar al alma de un buen plato de fabada, un cocido maragato, unas migas o unas sardinas al espeto. Pero el vino siempre está a tu lado, para calentarte entre el frío griterío y enclaustrarte más allá de los sonidos.

El calor no es exclusivo del tacto, cualquiera que haya probado unos chiles lo sabe y el que no, créalo y tome sus precauciones. México es para paladares de fuego. Se necesita un proceso de inmersión, en el que se arriesga la venganza del azteca – y con él usted tiene más cuentas pendientes que yo -, antes de poder empezar a distinguir los matices de unos sabores tan subidos de tono. México sabe a frijoles y aguacate, a chiles y jalapeños, a tequila y a pulque y a zumos de frutas. Sin embargo el chile suele ser el que queda mejor grabado en la memoria. Para un extranjero el chile es uno y en este país hay cientos de chiles, que varían en color, tamaño y potencia – algunos golpean directo a la cabeza -. Pero en México el sabor no se abarca sólo con el paladar, porque si no, cómo explicar que su aire pueda saber a pueblos que esperan el retorno de sus dioses o que quizá agonizan heridos de muerte; a miedo en las calles silenciosas de la noche, porque el miedo es salado y con cierta acidez; a oro y a plata mezclados con sangre india, sangre negra, sangre mezclada; a hombres y mujeres que perdieron su condición. A algunos viajeros, México, les puede saber a deuda.

En la otra orilla del Pacífico, en las costas de Corea, un rey tiránico gobierna el paladar, corroe dentaduras, perfora intestinos y produce intensas hemorroides: es el kimpchi. Las tradiciones coreanas dicen que hay que enterrar la hojas de col mezcladas con veintitantas especias diferentes, para que maceren durante un par de meses bajo tierra. El resultado se presenta de color verde o blanquecino y acompaña a todos los platos: su presencia es obsesiva y ofrece una barrera difícil de salvar. Sin embargo hay otro aspecto de la mesa coreana que se puede degustar sin arriesgar las papilas: las formas, las maneras adecuadas para ingerir el alimento con urbanidad. Nos sonreímos cuando lo que nos parece procaz en nuestros lares es convencional entre otra gente. Corea es un lugar de continuas sonrisas. A pesar del respeto que tengo por las costumbres de cada lugar, no puedo evitar la sonrisa cuando me invitan a un restaurante. Comer en el suelo, calentado como si fuera las termas romanas, implica ciertas desinhibiciones. El uso de las manos, otras. En Occidente hemos separado las manos de la comida, pero el resto el mundo come con las manos; en Corea, son un cubierto más, que se introduce en la boca para empujar los rollitos de lechuga rellenos de carne, ajo y, naturalmente, kimpchi.

Mi viajero tenía reacciones viscerales cuando se hablaba de comida. Consideraba que la buena cocina es reflejo de generosidad entre las buenas gentes. “El que tiene el gusto cojo y delicado, puede amargarte un viaje”, – me decía y afirmaba que el que comía con disgusto la comida de un lugar terminaba recordando del Taj Mahal sólamente que era un edificio blanco.

EL TACTO TAMBIÉN CUENTA

El tacto se practica sobre todo en la cama y siempre con una piel de por medio, pero aparte de este hecho exquisito ¿qué otras cosas tocamos, que permanezcan en la memoria? Porque tocar, lo hacemos continuamente; la ropa es roce constante que rápidamente se olvida, y si hay alguna prenda que se nos hace presente durante la jornada, pasa a las perchas del fondo del armario o a un contenedor al uso. Desde que nos levantamos, andamos tocándolo todo: el cepillo de dientes, el jabón, el billete de metro, el filtro de un primer cigarrillo, siempre tenemos algo entre manos, pero pocas veces somos conscientes de su tacto, simplemente sostenemos las cosas, sólo a veces las acariciamos y la caricia es la base de la memoria del tacto. Alejémonos de la piel en esta conversación, porque una piel que se recuerda, hace olvidar otros tactos útiles.

…Kimpo en Seúl. Se acuerda que olía a ajo, pero ya hemos hablado del olor, ahora nos preocupa recordar lo que tocaron mis dedos en otros viajes. Entre los que vivimos de hotel en hotel, éste es un truco muy útil para adaptarse al cambio: recordar sensaciones anteriores para ponerse en situación lo más rápidamente posible. Y yo soy un ser ordenado, que almacena sus recuerdos en las carpetas de un disco imaginario con los nombres de los sentidos. Allí está el eslabón que me faltaba: la lencería de los teléfonos. En todas las casas, despachos y bares con clase de Corea, se viste a los teléfonos con algo así como unas braguitas de macramé; en el país del plástico, su tacto parece descarado y el gesto de coger un teléfono adquiere cierto erotismo.

En México el tacto de la piedra es árido, pero atrae el ensueño de civilizaciones perdidas y esa aridez siempre se puede matar, tomándose un trago de pulque, antes de iniciar la escalada de una pirámide. Allí, en la cima de una de ellas, conocí a un maestro que contaba la historia de los dioses aztecas a un grupo de niños, y vi sus caras de asombro al oír cómo nació Teotihuacán, también – probablemente gracias al pulque – imaginé a otros niños no muy diferentes, nacidos en aquellos días en que los estucos de la Avenida de los Muertos tenían vivos colores. El tacto de la piedra es árido en otros sitios, pero para mí la piedra es más árida en México, o eso es lo que recuerdo.

La tierra de ustedes también es seca y al tacto cuartea las manos, pero en otros lugares de su país, es verdad que el verdor es insultante y la humedad recibe entre las sábanas. La memoria táctil debe ser como una lengua invisible de camaleón, que va tocando y guardando la esencia de lo que toca, pues bien, la lengua invisible del viajero reconocerá España por la dura hoja de las encinas o las acículas quebradizas de los pinos al cruzar un bosque, por la fría superficie de una botella de vino y la suavidad de una mesa de pino añoso sobre la que tanto gustan echar órdagos y envites – nunca he entendido esta extraña afición a una partida -, y perderlos – menos, todavía, el placer de la derrota -. También la reconocerá por el pan. En eso se parece a mi país: el pan entre las manos, la harina blanca sobre las hogazas, la vítrea superficie de una barra bien tostada.

La antigua Albión debió de ser suave y húmeda, como una joven vikinga, aunque ahora se encuentre asediada de construcciones. El que llega allí por primera vez creerá que a las yemas de sus dedos les están esperando los tallos de césped en High Park. Pero en Inglaterra hay otros tactos, que se imponen a los sueños, quizá el más familiar sea el del mango de un paraguas o el de las solapas de una gabardina, y es que se suele tener mala suerte y siempre que se llega a estas latitudes, el tiempo está de perros y lo que queda en la memoria es el continuo quitar y poner de las prendas, y su tacto húmedo.

En Japón todo se hace a ras del suelo, se come sentado en él, se duerme sobre él, es cama y mesa, pero también es suelo por donde se pasa. Esa presencia absoluta del suelo, lo hace símbolo de intimidad y así el suelo merece todas las atenciones y limpiezas. La primera vez que dormí sobre el suelo de una casa tradicional me olvidé de los otros tactos del Japón. La piel de ese suelo es el tatami. Es piel de cañas de arroz, suave, acolchada y hace que la superficie de un dormitorio sea una cama sin fronteras, con muchas posibilidades para las parejas imaginativas. Esa primera noche, quizá de forma accidental, – y sin pareja – mi mano resbaló del futon hasta el suelo, posándose sobre el tatami. Pasé un buen rato recorriendo pensativo los trenzados de caña.

El tacto suele estar dormido cuando andamos despiertos y despierta cuando nos vamos a la cama, pero mi viajero era avezado y prestaba atención a este durmiente y promiscuo sentido, del que extraía enseñanzas sobre la naturaleza y las costumbres de otros lugares.

EL SONIDO DE LOS LUGARES

El koto es una guitarra para gente pacífica, silente y sedada o con ganas de que la seden. Lo escuchará en los hoteles de Japón. Mejor en los riokanes que son fondas para viajeros pero en japonés, es decir más cuidadas y más cómodas. Algunos riokanes son pequeños palacios donde tras cualquier biombo esperamos encontrar a una princesa de pasos cortos y con el aspecto de una amante sumisa a los gustos de su señor. La percusión del koto es distante, sus notas aisladas recorren los pasillos de perfecta geometría y espartano diseño; son notas precisas que definen el espacio, igual que lo definen los escasos objetos que adornan sus salones. Cuando oigo vibrar una sola de su cuerdas, sé que el té verde está caliente, que estoy aquí, en Japón, y me dispongo a beber de mi taza. Entonces me vienen a la memoria los sonidos de otros lugares…

…el sonido de Inglaterra. Allí no es la música lo que recuerdo – aquella música la oí en mi juventud pero en otra ciudad -, recuerdo su representación y el ruido del vidrio afinado por el contenido desigual de las jarras. También las voces enfrascadas en conversaciones blandas, punteadas de risas contenidas: el sonido de un pub antes de empezar un directo. En los Midlands, ese sonido es igual al alma inglesa, joven cuando canta y vieja al hablar. La canción suele sonar bien y es que cantar “lo de ahora” en inglés parece más fácil que en otras lenguas. La letra habla de sexo, libertad, drogas, amor, automóviles suicidas, mientras que los parroquianos, todos personas ya hechas, hablan de la fábrica, del Liverpool y acompañan el ritmo con un leve movimiento – cosas de los cambios del alma -.

El sonido de su tierra no es fácil de describir. Creo que, ante tamaña demostración de algarabía, es difícil decidirse. Hay españas que suenan a cigarras, restregando sus espinosas patas incansables, el mediterráneo es así en verano. Hay otras españas de pandereta, – en el buen sentido, no se ofenda – y que se pone a bailar por las esquinas sin recato o que canta con voces desgarradas. Pero quizá el sonido que más me sorprendió fue el silencio de la grandes extensiones, casi deshabitadas, que todavía quedan en su patria.

Bullicio, esa es la palabra, en el Zócalo un sábado por la tarde. El bullicio es un color abigarrado, como lo son todas las ciudades de México, y en aquella plaza – aunque habría que inventar un sinónimo para describir un pueblo sin edificios – están todos los colores. En la sinfonía del bullicio se destacan el viento, la cuerda y la percusión. O lo que es lo mismo, las bocinas, el zumbar de las muchedumbres y los tambores de los indios. No es un parque de atracciones, es la vida misma condensada en unas pocas hectáreas y aunque eso ocurre en otras partes – recuerdo sitios con bicicletas y gentes comiendo arroz en pequeños carromatos -, en México el bullicio no es únicamente movimiento, es manifestación de vida que se extiende prolífica, dicen que hacia el norte.

Incluso en Seúl, donde millones de nuevos conductores aprenden a conducir en un gran atasco, se encuentran lugares tranquilos, donde la música de cuerda nos sitúa en Oriente. Pero éste es un país con prisas para hacerse rico, para tener lo mismo que América o su amado Japón, y está olvidando su sonido. En Corea se puede escuchar música de sirenas, al ritmo de los abanicos multicolor de las bellas bailarinas de Pusan, pero en mi recuerdo hay otros sonidos familiares que se imponen, traviesos: el pedo y el regüeldo. Olvide la procacidad de mis palabras y busque la gracia del asunto: no hay muchos países donde pueda deleitarse con un buen regüeldo en la mesa, sin ofender a los comensales.”

Otra vez cinco ejemplos y una misma moraleja que, en las idas y venidas de la conversación, afloraba en los labios de mi viajero: lo que en un sitio huele mal, aunque en otro no sea una delicatessen, puede ser tan natural, como de hecho lo es el soplar del viento.

VISIONES DEL VIAJERO

Los recuerdos se ven, algunas veces son imágenes borrosas o incorpóreas, pero siempre son figuraciones aderezadas con las especias de los otros sentidos. No todos vemos igual, los hay miopes, astigmáticos, hipermétropes, daltónicos y tuertos. Los ciegos no están incluidos en este grupo, es obvio, no ven con los ojos: utilizan los otros sentidos y ven un mundo diferente al que yo conozco, más pequeño y más profundo. Los que tenemos este obeso sentido, que ocupa la mayor parte de las sensaciones que recordamos, no sólo no vemos igual, tampoco vemos lo mismo cuando miramos; de ahí que insista en la subjetividad de todas mis apreciaciones. Esto que le estoy contando es un juego, un juego que me ha servido para aprender a diferenciar lo que trae cada sentido y también para no dejar que la vista se convierta en el centro de una fiesta, a la que también otros fueron invitados. Pero ahora sólo tenemos ojos para ver y de las visiones hablamos.

Kimpo llama la atención por los trajes militares que le dan cierto aire de cuartel, después en la ciudad o incluso al regresar al aeropuerto, se les olvida, porque la baraúnda de Seúl y de los mercados de Pusan han llenado de imágenes la retina. Corea no es un país para visitar en invierno. Los campos se agostan y las hierbas adquieren un color de paja sucia, las nevadas son frecuentes y el frío cortante – incluso a pleno sol -. La nieve puede incrementar el caos hasta niveles que ni siquiera las teorías más modernas consideran analizables. Y no digamos en su capital, un constante atasco en el que al conductor no le queda más remedio que contar cuántos bloques idénticos – numerados como si pretendieran facilitar el trabajo a los misiles de sus hermanos del norte – faltan para llegar a su destino. Corea es país para las estaciones cálidas. El color sucio se transforma en verde, los árboles florecen y en las fiestas populares las mujeres se visten de arco iris. Durante esos meses Corea es más amable y despierta pasiones más cálidas que las mencionadas hasta ahora.

En Ciudad de México se agradece un día claro, sin contaminación que agrise el horizonte como si de una maldición bíblica se tratara. Lo normal es que en esta ciudad el cielo se olvide pronto y la atención se fije en el abigarramiento que bajo él florece en cualquier sitio. Uno bueno puede ser un cruce de avenidas: mejor que una butaca de patio en el Bellas Artes. Allí podrá aprender más que en un congreso de sociología: los guardias haciendo el egipcio y aceptando unos pesos – no se sabe muy bien por qué causa -; la variada fauna de automóviles recompuestos tantas veces que ya parecen mutantes; la pobreza que aunque en otros lugares será más brutal, llega hasta aquí en forma de niño descalzo que le pide un peso; la lujuria del poderoso conduciendo carros que parecen de otra película más lujosa. En esta ciudad el contraste no admite disculpas, porque es inmenso en diferencias y en números. Sin embargo, en un día claro las sierras y los volcanes que circundan la ciudad llaman a internarse en un país bravo y salvaje, donde todavía se puede morir de sed si no se tiene cantimplora, o llorar de emoción al ver los cerros extendiéndose hasta el horizonte desde una de sus cimas.

El problema de la erudición es la síntesis. Los que viven en un país y gustan conocer sus rincones son una variedad de erudito vagabundo que ha perdido la capacidad para resumir lo que ha visto por sus tierras, seguramente por conocerlas tanto. Por esa incapacidad, ustedes negarían muchos detalles de sus costumbres que al extranjero sorprenden o, en cualquier caso, pasarían sobre ellos de puntillas. Le hablaré sólo de Madrid, ciudad que, creo, conoce. Hay muchas posibilidades de que en lugar destacado, en mi primer viaje, quedara la imagen de la juerga incesante desfilando bajo el balcón de mi habitación durante la noche. Me había alojado en una pensión de la calle Huertas. A las tres de la mañana la gente entraba y salía de los numerosos bares con estruendo; nadie parecía dispuesto a irse a la cama. Pasé la noche observándolo todo desde la barandilla insomne de mi balcón. Madrid es una noche, durante el día es una ciudad incómoda, de la que muchos huyen así termina la jornada. De noche ustedes son una procesión que huye de la soledad de los cuartos y busca compañía en las terrazas, en los bares, o simplemente se pasea pensando lo raros que son los otros. Y, ¡pobres los que intenten dormir¡

En cierta forma Londres es uno de mis lugares de referencia – y siempre que paso un domingo en esta ciudad, intento acercarme a la city. Cruzo Hyde Park y me detengo un momento en una esquina famosa y bien conocida por los turistas: la Speaker´s Corner; pero no me gustan los sitios turísticos y salgo del parque y en contra del fluir de la gente, que cada vez es menos numerosa, entro en el barrio de las finanzas; allí trabaja lo más escogido, lo más entregado, lo más ambicioso y seguramente lo más aburrido de Londres. Los domingos no hay nadie, si no llueve, los ejecutivos arreglan sus jardines, ordenados por alguna ley geométrica, o juegan al cricket en la verde campiña. El domingo la city son edificios dormidos; a pocos londinenses les gusta visitar el lugar, van a trabajar o a comprar acciones, por eso los días festivos las calles del barrio parecen cauces secos. Después, en metro, me dirijo a la estación Victoria con tiempo suficiente para tomarme un sándwich de colores. Algunas tardes, en Windsor, empujo una barca con su pértiga por las mansas aguas del Támesis. Oculto entre las ramas de un sauce que buscan la humedad del río, pienso que aquellas tierras tienen la placidez de los ancianos aburridos de contar su larga historia.

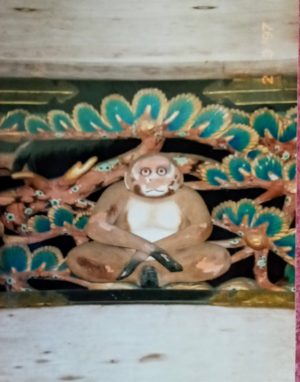

Tokio está surcado de canales: muchos de ellos ocultos. En la vida cotidiana se ven sólo unos pocos, los más están en las traseras de los edificios o bajo las calles. Se puede ir en barco desde Asakusa a los jardines de Hamarikyu – allí, la paciencia resignada del jardinero glosa el alma del Japón – o incluso más allá, a las islas de la bahía. La ciudad muestra sus tobillos a los navegantes de los canales. Hay más tapias grises que muelles ajardinados, porque hasta hace poco sus aguas eran fétidas y malsanas, y a nadie se le hubiera ocurrido abrir ventanas a las alcantarillas. Los jardines de Hamarikyu glosan el alma, y el metro es el purgatorio donde ese alma pena el pecado del desarrollo. Los japoneses pasan más de dos meses al año dentro de un vagón, casi siempre dormidos. En las horas punta, el metro es un hervidero organizado, las multitudes que se encuentran en las estaciones, se dirigen hacia las decenas de andenes, cruzándose en un flujo imparable. Todo cambia en los andenes, las multitudes se aplacan y forman ordenadamente entre líneas amarillas pintadas en el suelo. Parece que la colmena funciona sin represión, fruto de la libertad individual; en Japón las imágenes parecen nítidas y parecen contar cosas sencillas; pero sólo parecen.

La vista es el último de los cinco sentidos en este guión que concibió mi viajero. Es el último y quizá el más poderoso, aunque sus imágenes se vuelvan borrosas, se deformen de tanto recordarlas. No ocurre lo mismo con los otros sentidos, tan sutiles que el recuerdo sólo permite atrapar su esencia, sin apreciar matices.

FINAL

Lo acompañé hasta la boca del metro de Higashi Ginza, estaba intrigado por el contenido de la conversación y por haber sido elegido como interlocutor. La cadena de causalidades suspendida de mi acto de libertad – al fin y al cabo, le había escuchado más de tres horas y había permanecido allí voluntariamente – requería un broche, un cierre que la convirtiera en metáfora. Pero no habló. Se detuvo un momento antes de desaparecer por las escaleras, y se despidió con una inclinación. Recordé, entonces, unas palabras que dijo en algún momento, al final de la conversación. Me parecieron pretenciosas. Después, han vuelto con frecuencia a mi memoria.

“ Las ciudades, los países, no gustan por sus monumentos, ni por sus paisajes o sus gentes. Hay ciudades amigables que empalagan y en otras, donde la risa escasea, se siente el vértigo.

Un pueblo cercano, donde sus habitantes no han olvidado que son parte del bosque, o una ciudad de prodigioso tamaño que no conoce otro horizonte que el perfil de los edificios, pueden ser el nido donde incubar algunos años.

Quizá la esperanza del viajero sea llegar a sentir que el viaje no es indispensable, y que es capaz de percibir el palpitar del mundo desde el lugar donde se encuentra”.

para Pedro Díaz del Castillo

Debe estar conectado para enviar un comentario.